avia.wikisort.org - Самолёт

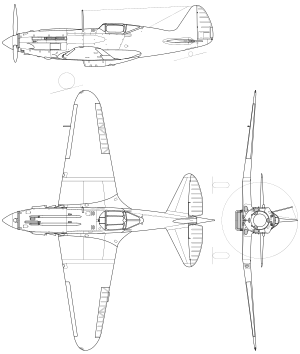

МиГ-3 — советский высотный истребитель времён Второй мировой войны, основной ночной истребитель ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.[источник не указан 432 дня]

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |

| МиГ-3 | |

|---|---|

МиГ-3 | |

| Тип | истребитель |

| Разработчик | ОКБ 155 |

| Производитель |

Авиазавод № 1 им. ОСОАВИАХИМа Авиазавод № 155 |

| Главный конструктор | Артём Микоян и Гуревич, Михаил Иосифович |

| Первый полёт | 29 октября 1940 (4-й И-200) |

| Начало эксплуатации | 1940 |

| Конец эксплуатации | 1943 |

| Статус | снят с вооружения |

| Эксплуатанты | ВВС СССР |

| Годы производства | декабрь 1940 — декабрь 1941[1][2] |

| Единиц произведено | 3178 |

| Стоимость единицы | 158 000 руб. (май 1941 года) |

| Базовая модель | МиГ-1 |

История создания

Прототип И-200, эскизный проект которого был разработан ещё в ОКБ Н. Н. Поликарпова, а технический проект и постройка проводились уже во вновь организованном КБ А. И. Микояна, несмотря на принятие его к серийной постройке, не удовлетворял всем предъявляемым к нему требованиям. Прежде всего, нужно было значительно увеличить дальность полёта. Кроме того, был ещё ряд недостатков, главный из которых — концевой срыв потока и штопор при больших углах атаки. Этот недостаток удалось устранить введением предкрылков. В ходе испытаний самолёта стал разрабатываться модифицированный тип, проходивший испытания в конце 1940 года.

МиГ-1

Конструкторская группа, возглавляемая А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, в 1939 году усиленно работала над истребителем для ведения боя на больших высотах. Весной 1940 года был построен опытный экземпляр, и лётчик А. Н. Екатов впервые поднялся на нём в воздух. (Погиб 13 марта 1941 г. при испытаниях МиГ-3 No.2147 на дальность в Каче). Испытания прошли успешно. Новый истребитель, получивший марку МиГ-1 (Микоян и Гуревич, первый), был утверждён для серийного производства. Недостатком МиГ-1 была неудовлетворительная статическая продольная устойчивость из-за задней центровки. Самолёт легко попадал в штопор и с трудом выходил из него. Утомляемость лётчика была больше, чем на других самолётах.

Характеристики МиГ-1

Истребитель МиГ-1 представлял собой низкоплан смешанной конструкции. Его фюзеляж в передней части ферменный, сварной из стальных хромансилевых труб с дюралевой обшивкой, хвостовая часть — деревянный монокок, центроплан — дюралевый. Фонарь — формованный из плексигласа, без бронестекла; крышка сдвижная на роликах. Бронеспинка — 9 мм (первоначально 8). Крыло однолонжеронное, консоли крыла (его площадь 17,44 квадратных метров) — деревянные, оперение — дюралевый каркас, обтянутый полотном. Всего было построено 100 самолётов МиГ-1. На некоторых экземплярах крышка фонаря, первоначально плохо открывавшаяся, не ставилась вовсе, и фонарь был открытым. Потом крышку исправили.

МиГ-3

Истребитель МиГ-3 был разработан в ОКБ-155 Микояна и Гуревича, в рамках модернизации исходного самолёта И-200, в серии МиГ-1 (см. основную статью МиГ-1). Основным отличием МиГ-3 от Миг-1 является установка дополнительного фюзеляжного топливного бака на 250 литров, с целью увеличения дальности и продолжительности полёта, а также изменениям в составе вооружения. Эти изменения повлекли за собой перекомпоновку ряда агрегатов, с целью сохранения центровки самолёта. Также внесены изменения в систему бензопитания и маслопитания, ряд мелких изменений в оборудование ВМГ и самолёта.

Общая характеристика самолёта

(при написании данного раздела использовалась информация из учебного пособия по МиГ-3, изданного в 1941 году в Академии ВВС КА, см. раздел «Литература»)

Самолёт МиГ-3 — скоростной истребитель-перехватчик, но может быть использован как штурмовик или лёгкий пикирующий бомбардировщик. Самолёт представляет собой одномоторный одноместный скоростной моноплан с низкорасположенным крылом. Установлен рядный мотор жидкостного охлаждения АМ-35А с воздушным винтом ВИШ-22Е. Шасси двухстоечное, с хвостовым костылём, убираемое в полёте.

Конструкция самолёта смешанная. Передняя часть фюзеляжа и центроплан металлические, хвостовая часть фюзеляжа и консоли крыла деревянные. Стабилизатор — цельнометаллический, киль деревянный, рули обтянуты полотном.

Лётные и технические характеристики самолёта

- длина самолёта в линии полёта — 8, 255 м

- размах крыла — 10,2 м

- площадь крыла с элеронами — 17,44 м2

- установочный угол крыла — +1°

- поперечное V крыла — 6°

- профиль крыла — «Кларк-УН»

- колея шасси — 2,8 м

- нормальный полётный вес с крыльевыми пулемётами — 3510 кг

- нормальный полётный вес с демонтированными крыльевыми пулемётами — 3355 кг

- перегрузочный полётный вес (полное пулемётное вооружение и бомбы на внешней подвеске 200 кг) — 3718 кг

- максимальная высота полёта — 11800 м

- максимальная скорость на высоте 7800 м — 640 км/ч

- максимальная скорость у земли — 495 км/ч

- максимально допустимая скорость на пикировании не более 645 км/ч (ограничение по прочности планера)

- длина разбега на взлёте — 347 м

- длина пробега на посадке — 410 м

- посадочная скорость со щитками, выпущенными на 50° — 144,5 км/ч

- тактическая дальность полёта самолёта со взлётным весом 3355 кг и остатком горючего перед посадкой 10% равна 820-857 км

Конструкция планера

Фюзеляж конструктивно состоит из передней и хвостовой частей.

Головная часть фюзеляжа состоит из стального каркаса и дюралевой неработающей обшивки и включает моторный отсек, передний бензобак, стрелковое вооружение и кабину лётчика. Каркас представляет собой стальную пространственную ферму, к которой приварены узлы крепления моторамы, центроплана и хвостовой части. Обшивка головной части состоит из пяти легкосъёмных дюралевых крышек, и обеспечивает хороший доступ ко всем агрегатам при обслуживании.

Хвостовая часть фюзеляжа полностью деревянная, состоит из каркаса и работающей обшивки. Каркас включает 4 лонжерона и 9 рам (шпангоутов), материал — сосна. Шпангоуты №№ 6, 8 и 9 ажурной конструкции из бакелитовой фанеры, усиленные. Киль выполнен заодно с фюзеляжем, несъёмный. Обшивка хвостовой части состоит из двух продольных половин, которые выклеиваются на болванке из берёзового шпона толщиной 0,5 мм. Всего накладывается 6 слоёв шпона на казеиновом клее. После сборки обшивки она покрывается полотном, шпаклюется и окрашивается.

Центроплан цельнометаллический. Состоит из каркаса с одним лонжероном, двух усиленных стрингеров и 10 нервюр (по пять на каждой половине). Лонжерон изготовлен из хромансилевой стали, нервюры дюралевые, №№ 1 и 5 усиленные полками из стали. Обшивка центроплана дюралевая, работающая. Крепление центроплана к фюзеляжу осуществляется в 7 точках.

Крыло трапециевидное, с закруглёнными концами, цельнодеревянное. Каркас включает один лонжерон, два усиленных стрингера и по 15 нервюр. Лонжерон коробчатой конструкции, изготовлен из дельта-древесины и сосновой фанеры. Обшивка крыла — пятислойная бакелитовая фанера, крепится к каркасу на клею, шурупах и гвоздях, оклеивается миткалёвой тканью, шпаклюется и окрашивается. На каждой консоли смонтировано по элерону с осевой аэродинамической компенсацией 24%. На левом элероне приклёпана пластина, которая служит для устранения валёжки самолёта по крену путём её отгибания вручную в ту или иную сторону. Полный угол отклонения элеронов: вверх — 23°, вниз — 18°.

Посадочные щитки типа «Нортроп-Шренк», каркас и обшивка из дюраля. Состоят из правой и левой половин под центропланом и консолями. На посадке выпускаются на полный угол 50 градусов для снижения посадочной скорости. Также могут использоваться для повышения подъёмной силы на взлёте, в этом случае они выпускаются на 20 градусов.

Киль выполнен заодно с фюзеляжем и имеет установочный угол ноль градусов, то есть для компенсации реактивного момента воздушного винта на взлёте лётчику приходится подрабатывать рулём поворота, а в полёте требуется перестановка триммера. Полный угол отклонения руля поворота ± 25°.

Стабилизатор цельнометаллический, каркас и обшивка из дюраля. Левая и правая половины несимметричны: к фюзеляжу пристыковывается левая половина, а правая половина стыкуется с левой. Руль высоты состоит из двух половин, стыкующихся в плоскости симметрии. На правой половине руля установлен триммер. Полный угол отклонения руля высоты вверх — 30°, вниз — 25°.

Все рулевые поверхности самолёта обшиты хлопчатобумажной тканью АСТ-100 и покрыты лаком.

Шасси

Две основные стойки с газомасляными амортизаторами и подрессоренный костыль. Уборка и выпуск стоек и костыля производится от пневмосистемы самолёта, предусмотрен аварийный выпуск под собственным весом. Костыльная установка собственного пневмоцилиндра не имеет и механически (тросовой передачей) связана с левой ногой шасси. Рабочий ход амортизаторов - 250 мм. Колёса полубаллонного типа размером 650х200 мм с тормозами камерного типа. Камерный тормоз состоит из 10 колодок, под которыми находится тормозная резиновая камера. При подаче в камеру сжатого воздуха камера расширяется и прижимает колодки к барабану колеса. Рабочее давление тормоза 8÷10 атм.

Винтомоторная группа

На самолёте МиГ-3 был установлен V-образный двенадцатицилиндровый бензиновый мотор жидкостного охлаждения с одноступенчатым компрессорным нагнетателем тип АМ-35А (см. основную статью о моторе АМ-35). Двигатель крепится к моторной раме 12 болтами. Запуск мотора производится сжатой карбюрированной смесью от системы высокого давления (так называемая система «Виет»).

Основные данные мотора:

- номинальная мощность на расчётной высоте 6000 м — 1200л.с.

- взлётная мощность — 1350 л.с.

- номинальное число оборотов — 2050 об/мин

- топливо — этилированный бензин 4Б-78

Воздушный винт: трёхлопастный, автоматический, изменяемого шага, тип ВИШ-22Е. Диаметр винта — 3 метра.

Топливная система

Состоит из 4 бензобаков: два по 140 литров в центроплане, передний бак перед кабиной лётчика (на 110 л), нижний бак на 250 литров за водорадиатором. На МиГ-1 и первых сериях МиГ-3 предусматривалась установка подвесных баков, но от нёё отказались из-за большого лобового сопротивления и ухудшения ЛТХ самолёта. Баки сварные из сплава АМЦ, протектированные. Все баки имеют заливные горловины, кроме нижнего бака, который заполняется самотёком. Топливо вырабатывается из баков в центроплане и нижнего бака, передний бак расходный и вырабатывается в последнюю очередь, всё управление выработкой - вручную, автомат расхода отсутствует. На первых сериях самолёта только передний бак имел механический топливомер «Телевель», остальные баки топливомеров не имели. Топливная система соединена системой дренажирования. К переднему баку приварен заливной бензиновый бачок на 5 литров, служащий для запуска мотора.

В качестве моторного горючего применяется топливная смесь 4Б-78, состоящая из авиационного бензина марки Б-78 с добавлением 4 см3 антидетонационной присадки на основе ТЭС на каждый литр бензина. Полная заправка самолёта составляет 463 кг. В заливной бачок заливается авиационный бензин с объёмной примесью 10% моторного масла.

Масляная система двигателя

Система под давлением, с принудительной циркуляцией масла типа СС, МДС и охлаждением в масляно-воздушных радиаторах. Включает главный маслобак ёмкостью 50 литров, дополнительный маслобак в центроплане на 13 литров, два маслорадиатора, три маслопомпы на моторе. Полная заправка системы составляет 15 кг в картер мотора и 41 кг в маслосистему.

Система охлаждения двигателя

Жидкостная с принудительной циркуляцией. Включает пластинчатый водорадиатор ОП-310, расширительный бачок на 17 литров, редукционный и обратный клапана. Для контроля температуры охлаждающей жидкости на выходе блока цилиндров установлен термометр. Полная заправка системы охлаждения — 64 литра воды с добавлением по весу 0,3% хромпика (дихромата калия).

Воздушная система самолёта

Предназначена для активации и перезарядки оружия, уборки и выпуска шасси, работы тормозов шасси, выпуска посадочного щитка, запуска мотора. На самолёте установлен воздушный баллон высокого давления ёмкостью 6 литров, который заряжается от аэродромного источника до давления 120-150 атм. Высокое давление редуцируется перед сетью до давления 43-50 атм. В полёте давление 50 атм поддерживается установленным на моторе насосом (компрессором) АК-50.

Бортовая электрическая сеть

Типовое электрооборудование на 27 вольт постоянного тока. На моторе установлен генератор, работающий в паре со свинцовым кислотным аккумулятором 12А-5.

Вооружение самолёта МиГ-3

Включает стрелковое вооружение, бомбовое и специальное.

- стрелковое включает 5 пулемётов: два носовых пулемёта ШКАС с запасом патронов 2х750 шт, один носовой пулемёт БС с запасом патронов 280 шт, два крыльевые пулемёта БК с запасом патронов 2х145 шт.

- бомбовое вооружение — две бомбы типа ФАБ-100 на внешней подвеске под консолями крыла, замки ДЗ-40, электросбрасыватель ЭСБР-3П

- спецвооружение — химические выливные приборы ВАП-6м.

Примечание: первые серии МиГ-3 и часть МиГ-1 имели по три пулемёта и по 4 держателя внешней подвески с предельной загрузкой 220 кг.

Недостатки

В МиГ-3 недостатки МиГ-1 были в основном изжиты, но некоторые его отрицательные свойства преодолеть не удалось. Велика была посадочная скорость — не менее 144 км/ч, недостаточная на небольших высотах манёвренность, велик радиус виража. Другими недостатками машины были низкий моторесурс (20-30 лётных часов) и пожароопасность двигателя[3]. Также на больших скоростях лётчик зачастую не мог открыть фонарь кабины МиГ-3, что делало невозможным покидание подбитой машины пилотом[4].

Из-за задней центровки самолёт был очень сложным в пилотировании, опытный лётчик становился на нём средним, а средний малоопытным, новичок же в большинстве случаев вообще не мог на нём летать.

МиГи имели деревянную конструкцию (основным материалом для консолей крыла и хвостовой части фюзеляжа служили сосна и дельта-древесина, обшивка выполнялась из бакелитовой фанеры, оклеиваемой снаружи миткалёвой тканью). Как следствие, летать такие самолёты могли только в сухую погоду, было противопоказано также держать их на открытых аэродромах, поскольку в дождь внешняя фанерная обшивка отклеивалась от фюзеляжа и крыльев, делая самолёт непригодным к боевому применению. Но во время войны подавляющая часть самолётов базировалась именно на открытых аэродромах, что приводило к выходу их из строя.[5]

С началом войны стало понятно, что основные воздушные бои проходят на малых и средних высотах, на которых манёвренность МиГ-3 резко ухудшалась. В результате, в воздушных боях лета-осени 1941, части, вооружённые этими самолётами, понесли огромные потери, и вскоре модель была снята с производства. Оставшиеся экземпляры были переданы частям ПВО, где самолёт нашёл успешное применение как высотный перехватчик и ночной истребитель[3].

МиГ-7

МиГ-7 — опытная модификация МиГ-3 с двигателем АМ-37, отличавшимся от АМ-35А наличием интеркулера. Был построен один экземпляр. В ходе испытаний выявилась неудовлетворительная продольная устойчивость и плохая работа ВМГ по причине недостаточной производительности старых радиаторов. В связи с этим серийное производство самолёта начато не было.

Боевое применение во время Великой Отечественной войны

В Великой Отечественной войне МиГ-3 использовался в различных вариантах. Его основные качества — большой потолок (12 тыс. м) и скорость на высотах более 5 тыс. м позволяли советским лётчикам успешно вести бои с бомбардировщиками и разведчиками противника. К началу войны истребителей МиГ-3 было в строю значительно больше, чем ЛаГГ-3 и Як-1, и на них было переучено немало лётчиков. Однако МиГ-3 был ещё недостаточно освоен строевыми лётчиками, переучивание большинства их ещё не было завершено, и возможности самолётов не всегда использовались. Сравнение с другим массовым истребителем начала войны — И-16, ведущим свою историю с 1933 года, было явно не в пользу МиГа. И-16, самый маленький истребитель Великой Отечественной войны, был чрезвычайно манёвренным (даже более, чем Як-1), мотор надёжно защищал лётчика от лобовой атаки, техническое обслуживание было весьма простым. Но управлять им было непросто, он отзывался на любую дрожь руки. МиГ, напротив, был «тяжёлым» в управлении, маломанёвренным на малых и средних высотах.

По предложению лётчика-испытателя С. П. Супруна, были сформированы два полка на МиГ-3 с большим процентом знакомых с ними испытателей. Косвенно это помогло в устранении недостатков пилотирования, но остался непреодолённым основной недостаток МиГ-3: превосходя все истребители в скорости на высотах более 5000 м, он на малых и средних высотах уступал истребителям Як, Ла и немецким, что вместе со слабостью вооружения не позволяло полноценно использовать МиГ-3 как фронтовой истребитель. Но он нашёл себе применение как высотный ночной истребитель в системе ПВО, где его большой потолок (до 12 000 м) и скорость на высотах были решающими. Так он в основном и применялся до конца войны, в частности, охраняя Москву. На фронтах МиГ-3 применялся в 1941—1943 годах (на Брянщине, на Кубани, в Молдавии и в Крыму). В 1941 году МиГ-3, несмотря на стереотип о слабом вооружении, широко и успешно использовался как истребитель-бомбардировщик, с установкой под крыльями шести-восьми РС-82 (опыты с РБС-132 и РОФС-132) или двух ФАБ-50. Самолёты МиГ-3 были единственными среди истребителей нового типа, получившими в предвоенное время бомбодержатели и доведённую проводку системы сбрасывания. Также успешным было применение МиГ-3 как разведчика. Недостатком МиГ-1 и МиГ-3 была невозможность установки пушки в развале блока цилиндров двигателя, вызванная конструкцией микулинских моторов. Тем не менее, в совокупности на более трети выпущенных МиГ-3 вооружение усилили добавив 2 пулемёта БК березина крыльевые, на 52 самолёта вовсе сняв все пулемёты установили по 2 пушки ШВАК. В течение 1940—1941 годов заводы выпустили более 3,3 тыс. самолётов МиГ-3.

На МиГ-3 сбил вражеский самолёт 22 июля 1941 года в самом первом бою над Москвой лётчик 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО Москвы Марк Галлай, на этом же самолёте в начале войны летал и одержал свою первую победу над немецким самолётом один из асов ВВС РККА А. И. Покрышкин, сбив Bf-109Е.

Производство

Производство истребителей МиГ-3 в 1940—1942 годах (шт.), с разбивкой по составу вооружения:

| 2 х ШКАС (7,62 мм) + 1 х БС (12,7 мм) | 1976 |

| 2 х ШКАС (7,62 мм) + 1 х БС (12,7 мм) + 2 х БК (12,7 мм) | 821 |

| 1 х ШКАС (7,62 мм) + 2 х БС (12,7 мм) | 3 |

| 2 х БС (12,7 мм) | 100 |

| 2 х БС (12,7 мм) + 2 х 3РОБ, для стрельбы РС-82 | 215 |

| 2 х ШКАС (7,62 мм) + 1 х БС (12,7м) + 2 х 3РОБ, для стрельбы РС-82 | 2 |

| 2 х ШВАК (20 мм) | 52 |

| С дренажем, без вооружения (для ЦАГИ) | 1 |

| Без вооружения и рации | 2 |

| Всего | 3172 |

| Производитель | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Всего |

|---|---|---|---|---|---|

| № 1 (Москва) | 20 | 3070 | 3090 | ||

| № 1 (Куйбышев) | 30 | 22 | 52 | ||

| № 155 (Москва) | 30 | 6 | 36 | ||

| Всего | 20 | 3100 | 52 | 6 | 3178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № 1 (Москва) | 150 | 175 | 200 | 270 | 270 | 298 | 496 | 562 | 450 | 199 | 3070 | ||

| № 1 (Куйбышев) | 3 | 27 | 30 | ||||||||||

| Всего | 150 | 175 | 200 | 270 | 270 | 298 | 496 | 562 | 450 | 199 | 3 | 27 | 3100 |

Модификации

- МиГ-1 (И-200 № 01, № 02, № 03, изд.61) — предшественник. Первый вылет 5 апреля 1940 г.

- МиГ-3 (И-200 № 04, изд.61) с мотором АМ-35А — Собственно, МиГ-3. Улучшенная модификация скоростного истребителя И-200 с мотором АМ-35А. Первый вылет состоялся 29 октября 1940 г.

- МиГ-3уд — серийная модификация, в которой фюзеляж якобы был удлинён до 8,45 м, благодаря чему, как утверждалось, удалось достичь повышения статической продольной устойчивости и небольшого улучшения аэродинамики. Современными исследователями существование такой модификации оспаривается[6].

- МиГ-3 с мотором АМ-38 — самолёт № 3595 для испытаний

- МиГ-9 (И-210) — вариант со звездообразным мотором М-82

- МиГ-9Е (И-211) — варианты со звездообразным мотором М-82Ф

- МиГ-3У (И-230) с мотором АМ-35А — улучшенный вариант, построенный по Постановлению ГОКО от 26 февраля и приказом НКАП от 27 февраля 1943 г. МиГ-3У (Д-01) совершил первый полёт в мае 1943 г. По заказу ПВО построено 6 экземпляров: Д-01, Д-02, Д-03, Д-04, Д-05 и Д-06.

- МиГ-3 34 серии Модификация вооружённая 2 пушками ШВАК. Выпущено 52 машины.

Тактико-технические характеристики

Приведены данные государственных испытаний модификации МиГ-3.

Источник данных: Медведь, Хазанов, 2007, с. 48; Шавров, 1988.

- Технические характеристики

- Экипаж: 1 пилот

- Длина: 8,25 м

- Размах крыла: 10,2 м

- Высота: 3,325 м

- Площадь крыла: 17,44 м²

- Профиль крыла: Кларк YH

- Коэффициент удлинения крыла: 5,97

- Масса пустого: 2699 кг

- Нормальная взлётная масса: 3355 кг

- с пулемётами под крылом: 3510 кг

- Масса топлива во внутренних баках: 463 кг

- Объём топливных баков: 640 л

- Силовая установка: 1 × жидкостного охлаждения АМ-35А

- Мощность двигателей: 1 × 1350 л. с.

(1 × 993 кВт (взлётная))

- Воздушный винт: трёхлопастный ВИШ-22Е

- Диаметр винта: 3 м

- Лётные характеристики

- Максимальная скорость:

- у земли: эталон - ном. 495 км/ч; серийный - ном. 462~472 км/ч

- на высоте: эталон - 640 км/ч на 7800 м; серийный - 603~621 км/ч на 7800 м

- Посадочная скорость: 144,5 км/ч

- Практическая дальность: 820—857 км на 7860 м

- Практический потолок: 11 500 м

- Нагрузка на крыло: 192 кг/м²

- Тяговооружённость: 284 Вт/кг

- Длина разбега: 347 м

- Длина пробега: 410 м

- Время набора высоты:

- 5000 м за 6,5 мин

- 8000 м за 10,28 мин

- Время виража: 25—26 с на 4000 м

- Вооружение

- Стрелково-пушечное:

Существовала также пушечная модификация с двумя синхронными 20-мм авиапушками ШВАК

Лётчики, сражавшиеся на МиГ-3

- Галлай, Марк Лазаревич

- Китаев,Николай Трофимович[7]

- Покрышкин, Александр Иванович

- Катрич, Алексей Николаевич

- Антипов, Юрий Александрович

- Сорокин, Захар Артёмович[источник не указан 2055 дней]

- Савва, Николай Иванович

Оценка противника

Немцы, захватившие некоторое количество МиГ-3, не стали принимать их на вооружение, так как после облётов они отметили сложность пилотирования, заключавшуюся в том, что самолёты с запозданием реагировали на движение ручки управления, в связи с чем они дали МиГу презрительное прозвище "Иван"[8].

Примечания

- Фотографии и рисунки из журналов по истории авиации. Дата обращения: 19 марта 2012. Архивировано 11 апреля 2012 года.

- АМ-35А и АМ-37 Микулина. Дата обращения: 19 марта 2012. Архивировано 29 февраля 2012 года.

- Всевидящее око фюрера, 2012, с. 47.

- Покрышкин. Небо войны.

- Шуликов К. В. Накануне Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 6. — С.46-48.

- К вопросу о длине МиГ-3. Дата обращения: 1 мая 2011. Архивировано 22 января 2011 года.

- Советские асы. Герои воздушных войн 1936-1953 гг.. soviet-aces-1936-53.ru. Дата обращения: 8 марта 2019. Архивировано 11 ноября 2018 года.

- Дымич Весёлая охота на Востоке Европы Архивная копия от 28 декабря 2019 на Wayback Machine

Литература

- Горох А., Бобков Е. «Истребитель МиГ-3». — Новосибирск: Типография «Медведь», 2007. — Т. 2. — 122 с. — (Легенды авиации). — 700 экз.

- Иванов С. МиГ-3. — ООО "АРС", 2005. — Т. 115[уточнить]. — 76 с. — (Война в воздухе).

- Медведь А. Н., Хазанов Д. Б., Маслов М. А. Истребитель МиГ-3. — Русское авиационное акционерное общество (РУСАВИА), 2003.

- Медведь А. Н., Хазанов Д. Б. Истребитель МиГ-3. — Русское авиационное акционерное общество (РУСАВИА), 2007. — 200 с. — (В воздушных боях). — 1000 экз. — ISBN 978-5-900078-52-6.

- Медведь А. Н., Хазанов Д. Б. МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель. — Коллекция, Эксмо, Яуза, 2007. — 112 с. — (Арсенал коллекция). — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-20443-4.

- Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 368 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-699-58917-3.

- Шавров, В. Б. История конструкций самолётов в СССР 1938—1950 гг. — М.: Машиностроение, 1988. — 568 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-217-00477-0.

- Gordon, Yefim and Khazanov, Dmitri. Soviet Combat Aircraft of the Second World War. — Leicester, England: Midland Publishing, 1998. — Vol. 1. Single-Engined Fighters. — P. 175, 64-83. — 184 p. — ISBN 1-85780-083-4.

- Gunston, Bill and Gordon, Yefim. MiG Aircraft since 1937. — London, GB: Putnam Aeronautical Books, 1998. — P. 18—24. — 288 p. — ISBN 0-85177-884-4.

- А. Ивицкий. Истребитель МиГ-3 — утраченные возможности // «Авиация и космонавтика», № 5, май 2013. с. 13—37

- Д. М. Дегтев, Д. В. Зубов. Всевидящее око фюрера: Дальняя разведка люфтваффе на Восточном фронте. 1941-1943. — М.: Центрполиграф, 2012. — 255 с. — ISBN 978-5-227-03904-0.

- Военинженер з ранга Г. С. Аронин, под редакцией военинженера 1 ранга Л. И. Коваленкова. «Краткое описание самолёта МиГ-3.» Учебное пособие. — Военная академия командного и штурманского состава ВВС КА. — Монино: Издание академии ВВС КА, отпечатано в лито-типографии ВАКШС ВВС КА, заказ 112, подписано к печати 26 мая 1941 года. — 54 с. — 60 экз.

Ссылки

- МиГ-3 на сайте "Уголок неба"

- МиГ-3 // CombatAVIA

- «МиГ-3 глазами испытателя» (М. Л. Галлай)

- № 499. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О Самолёте МИГ-3» № 1421—576СС 28 мая 1941 г.

- «Семейство МиГ-3»

- Вооружение самолёта МиГ-3

- Изображение МиГ-3 в наборе открыток «Советские самолёты / Боевые самолёты СССР». Художник: В. М. Иванов © Издательство «Изобразительное искусство», Москва, 1984 год. на фотохостинге @iMGSRC.RU

- Малоизвестные страницы истории самого быстрого отечественного истребителя начала Второй мировой // НГ, май 2018

На других языках

[de] Mikojan-Gurewitsch MiG-3

Die Mikojan-Gurewitsch MiG-3 (russisch Микоян-Гуревич МиГ-3) war ein in der Sowjetunion entwickeltes Kolbenmotor-Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Es erschien als Nachfolger der MiG-1 und sollte deren Probleme mit der Steuerung und der Flugstabilität überwinden.[en] Mikoyan-Gurevich MiG-3

The Mikoyan-Gurevich MiG-3 (Russian: Микоян и Гуревич МиГ-3) was a Soviet fighter-interceptor used during World War II. It was a development of the MiG-1 by the OKO (opytno-konstruktorskij otdel — Experimental Design Department) of Zavod (Factory) No. 1 in Moscow to remedy problems found during the MiG-1's development and operations. It replaced the MiG-1 on the production line at Factory No. 1 on 20 December 1940 and was built in large numbers during 1941 before Factory No. 1 was converted to build the Ilyushin Il-2.[fr] Mikoyan-Gourevitch MiG-3

Le Mikoyan-Gourevitch MiG-3 (en russe : Микоян-Гуревич МиГ-3) constitue, avec le MiG-1, le premier avion conçu par le bureau d'étude des ingénieurs Artem Mikoyan et Mikhaïl Gourevitch. C'est pour la conception et la mise en production de cette famille de chasseurs soviétiques que fut formé le futur OKB MiG. Leur premier essai fut réussi car l'avion connut une production importante. Cependant, bien qu'il bénéficiât de grandes qualités, comme une vitesse de pointe élevée, sa conception en tant qu'intercepteur de haute altitude limita son emploi dans le contexte du front de l'Est où les combats aériens avaient le plus souvent lieu en dessous de 5 000 mètres. L'arrêt de la production de son moteur Mikulin AM-35 (en) au profit du Mikulin AM-38 (en) équipant alors le Iliouchine Il-2 entraîna l'arrêt de sa propre production. Sur un MiG-3, commence, entre autres, sa carrière de pilote de chasse l'as soviétique Alexandre Pokrychkine[1].[it] Mikoyan-Gurevich MiG-3

Il Mikoyan-Gurevich MiG-3 (in russo: Микояна и Гуревича МиГ-3?, traslitterato: Mikojana i Gureviča MiG-3) era un caccia monomotore ad ala bassa progettato dall'OKB 155 diretto congiuntamente da Artëm Ivanovič Mikojan e Michail Iosifovič Gurevič[N 1] e sviluppato in Unione Sovietica negli anni quaranta.- [ru] МиГ-3

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии